Catch-Up, PVR ou NPVR ?

La France et les Etats-Unis ne sont pas d’accord sur le NPVR

Un NPRVR, c’est un Network Personnal Video Recorder, en français un magnétoscope sur le réseau… Un tiers (FAI, cablo, pure player Internet,…) vous permet d’enregistrer les émissions de TV sur son réseau, i.e. sur des disques durs placés dans son réseau.

Un NPRVR, c’est un Network Personnal Video Recorder, en français un magnétoscope sur le réseau… Un tiers (FAI, cablo, pure player Internet,…) vous permet d’enregistrer les émissions de TV sur son réseau, i.e. sur des disques durs placés dans son réseau.

L’intérêt par rapport à un magnétoscope normal? Vous pouvez avoir accès à vos contenus enregistrés depuis partout (pas seulement chez vous sur votre canapé devant votre télé) et vous pouvez le piloter à distance, par Internet ou par mobile.

Et d’aucuns rêvent donc de vous offrir ce service, et par la même occasion de mettre à mal le modèle de la Catch-up TV (télévision de rattrapage) qui est arrivé en France (M6 Replay, TF1 Vision, Arte VOD…), mais qui cartonne surtout aux Etats-Unis avec un leader clair : Hulu.

Ça parait sympathique, mais le procédé est-il légal et quel pourrait être le modèle économique?

Examinons donc ces questions l’une après l’autre.

Sur la légalité du Network PVR

Sur la légalité du Network PVR

Sur la légalité, la Cour Suprême des Etats-Unis vient de rendre un jugement remarqué à propos de Cablevision . Ce telco propose, depuis 2 ans, un service de NPVR à ses abonnées, et les ayants droits (CBS, Fox, NBC Universal, Time Warner, Viacom et Walt Disney) en contestaient la légalité en arguant que cela était contraire au copyright.

Sur la légalité, la Cour Suprême des Etats-Unis vient de rendre un jugement remarqué à propos de Cablevision . Ce telco propose, depuis 2 ans, un service de NPVR à ses abonnées, et les ayants droits (CBS, Fox, NBC Universal, Time Warner, Viacom et Walt Disney) en contestaient la légalité en arguant que cela était contraire au copyright.

L’affaire est passée devant plusieurs juridictions avec des décisions contraires, et tout ce beau monde de se retrouver devant la Cour Suprême.

Rappelons que les décisions de La Cour Suprême des Etats-Unis ont une importance capitale sur des questions de fond, le pouvoir judiciaire ayant des droits étendus reconnus par la Constitution. C’est elle qui a mis fin à la ségrégation des états du sud (Brown v. Board of Education, 1954) ou qui a légalisé l’avortement (Roe v. Wade, 1973).

Et dans l’affaire qui nous intéresse, elle vient de rejeter l’appel d’un arrêt rendu par une cour inférieure (Second Circuit’s Court of Appeals) en 2008 sur l’affaire Cablevision (http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE55S38520090629)

L’arrêt de la Second Circuit’s Court of Appeals de 2008 est donc confirmé. Il devient ainsi particulièrement intéressant. On retiendra ce considérant :

This holding, we must emphasize, does not generally permit content delivery networks to avoid all copyright liability by making copies of each item of content and associating one unique copy with each subscriber to the network, or by giving their subscribers the capacity to make their own individual copies.

Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/NPVR pour plus de détails sur le contenu de cet arrêt.

En analysant ce considérant et la suite de l’arrêt, il apparaît qu’aux Etats-Unis, pour qu’un cablo-opérateur puisse enregistrer des programmes pour le compte d’un tiers, il faut que cet enregistrement soit individualisé, que seul l’utilisateur puisse y accéder, mais aussi que l’abonné soit à l’initiative de l’enregistrement .

On rapprochera cela du jugement Wizzgo (filiale de FT/Orange) rendu fin 2008 par le TGI de Paris.

Celui-ci s’intéressait au service d’enregistrement sur Internet de Wizzgo. Il répondait exactement aux exigences de la jurisprudence américaine : c’est l’internaute qui était à l’initiative de l’enregistrement, la copie était cryptée et seul l’internaute qui avait demandé cet enregistrement pouvait y accéder.

Mais le TGI de Paris a objecté que :

« La société Wizzgo étant le créateur de la copie mais n’en étant pas l’utilisateur, l’exception de copie privée n’est pas applicable et la réalisation de la copie, même si elle ne génère pas directement une recette, ne présente donc pas de caractère licite. »

Donc le juge français ajoute un critère : l’exception de copie privée étant une exception et non un droit, et il n’est donc pas transférable. C’est l’utilisateur qui doit réaliser l’enregistrement. Nous verrons infra que ce critère est malheureusement imprécis et flou.

Cf ce lien pour le le jugement dans son intégralité au format pdf

Vous me direz peut-être que le TGI de Paris, ce n’est pas tout à fait le même niveau que la Cour Suprême des Etats-Unis. J’en conviens, mais la Cour de Cassation (notre cour suprême à nous, pour les affaires privées et pénales) a rendu plusieurs décisions dans le même sens en affirmant que l’exception de copie privée n’était pas soulevable au principal (cf. Arrêt Cass Mulholland Drive sur la copie de DVD, confirmé par Cass 19 juin 2008, UFC).

Donc en France, le NPVR sans accord des ayants droits est, dans l’état actuel de la jurisprudence, complètement impossible. Contrairement aux Etats-Unis, les juridictions françaises exigent que l’enregistreur soit l’utilisateur final.

Sur le modèle économique du Network PVR

Rêvons et réfléchissons à ce que pourrait être le business model d’un tel service en France comme aux Etats-Unis.

Voyons ce que pourrait demander un tel service chez un FAI moyen, de 5 millions d’abonnés, ou un pure player visant la même cible.

Pour les coûts de mise en place (CAPEX), voici à peu près ce qu’on aurait :

- Comme hypothèses, prenons que 30% utilisent le service pour 2 programmes par semaine, stockés sur 2 semaines, cela nous fait 6 millions de programmes à enregistrer

- Avec une qualité d’encodage moyenne (600 Kbits) en une durée moyenne de 90 minutes, cela nous fait 2511 To. Sur les NAS (Network Area Stockage, un gros disque dur quoi), on est (à peu près) à 0,25 K€ du To, avec de la redondance.

- Cela nous fait donc aux alentours de 630 K€, comme prix de base pour monter la plate-forme de stockage. Encore un peu cher…

- Quand on regarde le coût par abonné cela apparait beaucoup plus raisonnable :

- Même en faisant x4 pour les autres coûts de plate-forme (des serveurs de fichiers notamment, des routeurs, du load-balancing), la mise en place d’un site web et la conduite du projet, on a un coût d’1 à 2 millions d’euros par an.

Pour les coûts récurrents (OPEX), on a essentiellement des coûts réseaux. Et les coûts réseaux, cela se calcule en examinant la grosseur maximum du tuyau qu’il faudrait pour faire passer les pics d’audiences.

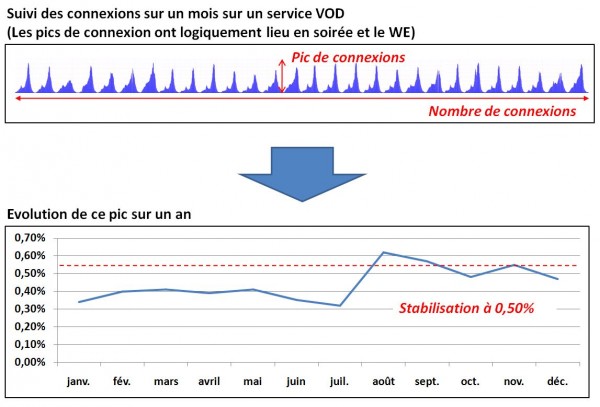

Sur un service de VOD, le pic représente à peu près 0,5% du volume mensuel comme nous le montre le schéma suivant, avec une évolution de ce ratio sur quelques mois sur un site VOD grand public :

- On a donc 12 millions de programmes par mois, donc un pic de 60000 visualisations simultanées, ce qui fait 36 Tbps de bande passante.

- La bande passante se négocie au tarif de gros autour de 5 € du Mbps à travers les accords de peering. Sur le réseau interne d’un FAI, le coût peut-être beaucoup plus important (jusqu’à x10) ou beaucoup plus faible (réseau fibre déjà amorti, par exemple).

- Nous avons donc environ 180K€ par mois de coût de bande passante, soit 12 centimes d’euros par utilisateur par mois.

En outre, il faut tenir compte de la décroissance continue de ces coûts (loi de Moore) :

- Divisé par 2 tous les 12 mois pour le stockage

- Divisé par 2 tous les 18 mois pour la bande passante

Chris Anderson, dans son ouvrage récent, Free, a mené une analyse dynamique fine de l’évolution de ces coûts. On se référera avec intérêt au chapitre 7 pour un cas pratique similaire : Yahoo vs Google, The battle over free webmail.

Chris Anderson, dans son ouvrage récent, Free, a mené une analyse dynamique fine de l’évolution de ces coûts. On se référera avec intérêt au chapitre 7 pour un cas pratique similaire : Yahoo vs Google, The battle over free webmail.

Il en ressort que si, pour un opérateur ou un media, ces coûts sont encore importants, ils deviendront, dans les années qui viennent, négligeables (too cheap to matter) ramenés à chaque abonné. Il serait donc urgent pour ceux-ci de lancer un tel service, en anticipant sur la baisse de ces coûts, avant que d’autres (les pures players) ne prennent la place.

Mais en France, on a des magnétoscopes dans les boxes des FAI. Ce n’est pas la même chose?

En effet, certains FAI ou opérateurs média ont implanté de la mémoire (disque dur ou mémoire flash) dans leurs STB (set-top box, décodeur en français).

Le plus connu est sans doute Free avec sa Freebox V5 auquel est jointe automatiquement la Freebox HD qui a cette capacité. Xavier Niel, vice-président et directeur de la stratégie d’Iliad, intervenait le 23 juin 2009 sur ce sujet :

Freenews> Sera-t-il possible de programmer à distance (via un navigateur internet) l’enregistrement des programmes télés ? Plus généralement pour pouvoir faire toute opération que l’on fait avec sa télécommande ?

Xavier-Niel> Oui, nous sommes en retard, alors que c’est prêt depuis bien longtemps :-(

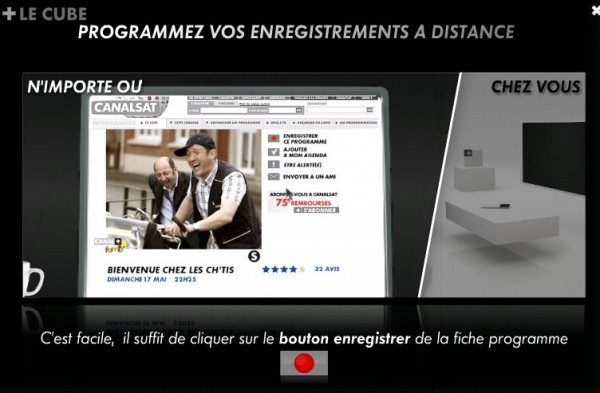

C’est donc dans les cartons. Et d’autres ont été plus rapides, Canal+ vient d’activer cette fonction sur son Cube!

Mais ce n’est pas tout à fait la même chose.

Tout d’abord, pour l’utilisateur, il ne peut regarder les programmes enregistrés que de chez lui, à son domicile. En visualisation, il n’y a pas d’accès à distance, par Internet ou par mobile.

Ensuite, pour les opérateurs, la donne est très différente.

- Sur la légalité, la question reste complexe.

Dans son jugement Wizzgo, le TGI de Paris a jugé de manière lapidaire que la société Wizzgo était « créateur de la copie« . Mais à partir de quel critère? Parce que l’enregistrement était sur son propre réseau? Or une STB appartient aussi à l’opérateur, l’abonné ne fait que la louer. Le Tribunal juge peut-être que c’est parce que le disque dur est physiquement dans le domicile de l’abonné.

A mon avis, il ressort de ceci que le juge n’a pas pris toute la mesure de ce que permettait les nouvelles technologies, que parler du « créateur de la copie » n’a pas beaucoup de sens et que d’autres contentieux sur la question sont probables.

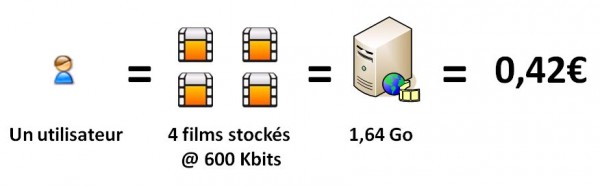

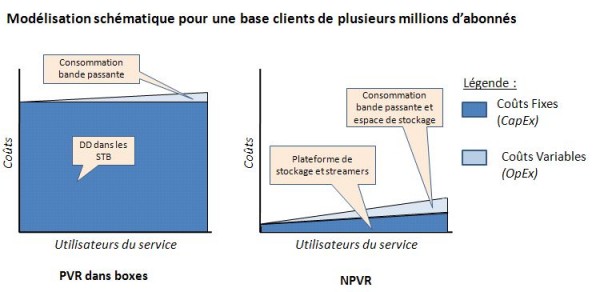

- Le modèle économique est différent. Le coût par abonné pour les opérateurs est bien plus important. Le stockage dans une STB coûte à un opérateur autour de 40€ (30€ de disque dur + 10€ de taxe pour copie privée). A comparer au coût de stockage sur un NAS en réseau (cf. supra) autour de 0,42€ pour 4 vidéos par abonné. Voici une schématisation rapide des 2 modèles :

En conclusion

En conclusion, la vision différente entre la France et les Etats-Unis, autour de la protection à accorder aux ayants-droits, a plusieurs conséquences.

Pour les utilisateurs américains, le régime est plus avantageux, puisque le Copyright américain est plus limité que le droit d’auteur et les droits voisins français:

- Les Hulu et autres Fancast ont du mouron à se faire. Ces services ont été montés par les studios qui détiennent les droits et qui comptaient bien en tirer un revenu supplémentaire, même si ces services sont, pour le moment, gratuits.

- Ces ayants-droits ne vont peut-être pas en rester là et revenir à la charge après avoir établi une nouvelle stratégie juridique (en passant par exemple sur le terrain de la responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon, secondary liability en anglais). Ou faire du lobbying du côté du Congrès, où ils ont leurs entrées, pour que la question soit résolue par la voie législative (Hadopi, je te vois!).

- Mais d’autres acteurs ont tout intérêt à ce que cette jurisprudence perdure. On pense particulièrement à Google qui a les coûts réseaux les mieux négociés de tout le web (cf. cette étude très intéressante de Ramprate) pour l’intermédiaire de sa filiale YouTube et qui est le leader mondial en architecture virtualisée (Cloud Computing). Un tel acteur serait capable de monter un tel service avec des coûts bien inférieurs à celui de ses concurrents.

Pour les opérateurs français, la jurisprudence permet de départager des gagnants et des perdants :

- Le gagnant, c’est Free (et un peu Canal+) qui a investi lourdement dans des STB munies de

disques durs, et qui va pouvoir proposer ces services de magnétoscope à distance pour un prix marginal (uniquement les coûts réseaux, les coûts des STB étant déjà engagés).

disques durs, et qui va pouvoir proposer ces services de magnétoscope à distance pour un prix marginal (uniquement les coûts réseaux, les coûts des STB étant déjà engagés).

- Le perdant, c’est Orange qui distribue peu de STB avec capacité mémoire – celles-ci sont,

soit en option (STB HD), soit réservées aux abonnés satellite – et qui pariait plutôt sur le NPVR ou la catch-up (qui est légale mais coûte cher à Orange).

soit en option (STB HD), soit réservées aux abonnés satellite – et qui pariait plutôt sur le NPVR ou la catch-up (qui est légale mais coûte cher à Orange).

Mais le grand perdant, c’est le secteur des nouvelles technologies français tout entier.

En effet, la France, en protégeant de manière importante les droits d’auteur et les droits voisins, bride le développement des technologies. Elle limite les avancées en matière de réseaux (et notamment la Fibre qui diminue franchement les coûts de transport) et en matière d’architecture virtuelle (Cloud Computing), qui est un enjeu majeur de l’internet de demain (cf . Gartner Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business).

très intéressant

big up

Jean

@André

A quand une analyse + détaillée par un fin juriste spécialisée en propriété intellectuelle?